Решение объявить 2025-й Годом защитника Отечества и посвящённым 80-летию Великой Победы было принято Президентом России Владимиром Путиным не случайно. Это своеобразный посыл всему миру объединиться против нацизма и отстоять историческую правду. Это стало необходимостью на фоне попыток некоторых государств стереть память о подвиге нашего великого народа в спасении целого человечества, поэтому касается каждого.

…Денис отвлёкся от экскурсии и решил самостоятельно и не торопясь рассмотреть каждый предмет в Зале боевой славы. Медали, оружие, гильзы…

– А это офицерский планшет, – уловил он краем уха голос экскурсовода.

– Где планшет? – оживился Денис и вернулся к ребятам. – А, да это не планшет вовсе, это сумка какая-то.

– Именно это и есть планшет, он же – офицерская или командирская сумка. В ней хранились различные документы, инструкции, приказы, письменные принадлежности, инструменты. Для карт существовал специальный вкладыш – палетка с прозрачными окошками.

И есть про такой лётный планшет целая история, которая произошла с жителем нашего города, ветераном войны, а тогда совсем молодым парнем, буквально на несколько лет старше вас.

История, рассказанная лётным планшетом

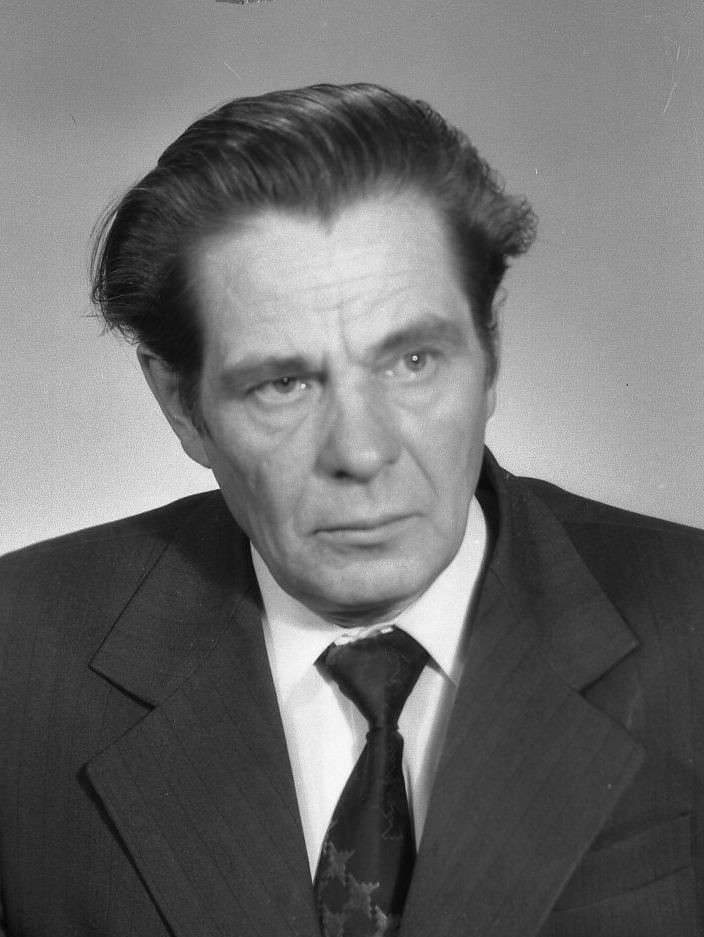

Виктор Яковлевич Шубин, прошедший Великую Отечественную как стрелок-радист, вспоминал:

Виктор Яковлевич Шубин, прошедший Великую Отечественную как стрелок-радист, вспоминал:

«За время войны наш авиаполк участвовал на всех фронтах: от Ленинграда до Северного Кавказа, и на Курской дуге, и под Сталинградом. А вот бои за Крымский полуостров оказались для нашего экипажа роковыми. Летали мы в основном над Азовским морем. На один из таких вылетов попросился вместо меня ещё не очень опытный, молоденький радист. Я отдал ему свой планшет, где инструкции хранились. Там я держал и свои личные документы. Передавая планшет радисту, я не стал вынимать из него ни фотографии, ни письма из дома, ни аттестат. Утонул этот планшет где-то недалеко от Керчи, где погиб в тот полёт весь наш экипаж… Я подумал: раз я чудом остался в живых, то должен воевать за всех погибших товарищей! И отправился я дальше воздушными дорогами войны… на предельной высоте».

Алексей Александрович Михалёв, который с 18 лет был техником по обслуживанию самолётов, рассказывал так:

Алексей Александрович Михалёв, который с 18 лет был техником по обслуживанию самолётов, рассказывал так:

«Наш аэродром располагался на опушке берёзовой рощи. Когда я прибыл в часть, здесь было больше машин, внушавших уважение своим грозным видом. После их осталось меньше половины, усталых птиц с покалеченными крыльями, пробитыми фюзеляжами, обнажёнными моторами. И аэродром, который раньше казался маленьким, уже был непомерно велик.

Не надо иметь богатое воображение, чтобы представить, как пойдут дела у пилота, штурмана и стрелка, если подведёт самолёт. Для выполнения задания нужно, чтобы машина была не барахлом, а такой надёжной машиной, чтобы пилот смог провести её, как говорится, сквозь игольное ушко. Чтобы штурман бросил бомбы в считанные секунды, а стрелок мог сразу попасть в цель. Порой по возвращении с боевого задания после встречи с фашистскими истребителями казалось, что восстановить машину невозможно. Но выпускать в полёт неподготовленный самолёт – это обречённый на гибель лётный экипаж. И мы, авиатехники, делали всё возможное и невозможное, чтобы самолёт снова стал боевым».

Виктор Николаевич Сиротин, боевой лётчик, получивший звание Героя Советского Союза в 22 года. За годы Великой Отечественной войны он совершил 563 боевых и разведывательных полёта.

Виктор Николаевич Сиротин, боевой лётчик, получивший звание Героя Советского Союза в 22 года. За годы Великой Отечественной войны он совершил 563 боевых и разведывательных полёта.

«Мы вылетали на помощь нашим военным подразделениям, которые были окружены противником. Доставляли им продовольствие, оружие, радиостанции.

Однажды нам был дан приказ произвести разведку расположения немцев. Только мы вылетели, как сразу попали под перекрёстный огонь зениток. В этот раз боеприпасов у нас не было, только кассеты с фотоплёнкой. Я снизил максимально самолёт – рукой подать от земли. Немцы, наверное, подумали, что я посажу самолёт и сдамся им, и они, получив приказ: «Не стрелять!», на какое-то время прекратили огонь. Именно в это время мы и успели сделать точную фотосъёмку расположения немецкой части и резко взмыть в небо. После этой удачной разведывательной операции был уничтожен немецкий аэродром».

– Ого, какие снаряды! А можно поднять? – с надеждой спросили пацаны.

– Ну попробуйте, – разрешила экскурсовод Анна Сергеевна, и, глядя на пыхтящих ребят, которые вдвоём едва сумели приподнять тяжеленную болванку, добавила: – Эти снаряды для пушки весят по 27 килограммов. И таскать их солдатам приходилось вручную, иногда вдвоём, но частенько и поодиночке.

История, рассказанная боевым снарядом

Вспоминала Надежда Васильевна Щербакова, в 20 лет мечтавшая быть учительницей, но волею судеб ставшая авиаспециалистом по вооружению:

Вспоминала Надежда Васильевна Щербакова, в 20 лет мечтавшая быть учительницей, но волею судеб ставшая авиаспециалистом по вооружению:

«Пришли в расположение нашего полка два представителя 617-го штурмового авиационного и говорят: «Наш полк отправляется на фронт, и очень не хватает стрелков по вооружению. Нам нужны лучшие…». Отобрали двух парней и меня. И на долгое время моим главным «сослуживцем» стал тот самый грозный «Ил-2», которого фрицы серьёзно побаивались, называя «чёрной смертью».

Нелегко было одной снарядить самолёт: под каждую плоскость по две бомбы-сотки, что по 100 килограммов весят, по два реактивных снаряда, по пушке «ВЯ» или «ШВАК» и по пулемёту (третий пулемёт, турельный, у воздушного стрелка). Делать всё нужно было быстро, и так, чтобы всё работало безотказно. От действий стрелка-оружейника зависела жизнь всего экипажа.

Наш полковой врач, видя, какие нам приходилось переносить тяжести, снаряжая самолёты, говорила: «Если из наших девчонок кто-то в живых останется, то они рожать детей не смогут». Но не зря всё это мы делали. Не счесть, сколько фрицев уничтожили наши самолёты. Не зря они нас так боялись, что постоянно за авиаполком охотились».

Источник: Книга «Помнить, чтобы жить. Наша гордость – герои Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 2015 г.

Продолжение следует.

Редакция благодарит за помощь в подготовке материалов рубрики заведующего научно-исследовательским отделом Музейно-выставочного комплекса Александру Гришук.